数字游民的田园牧歌与残酷现实:来自计家墩的一日观察

一、序章:出发前,那层玫瑰色的滤镜

上周,老婆突然分享了一条稻草人新开的线路:数字游民生活初体验。去探访坐落在昆山的计家墩、理想村里数字游民社区。

一名程序员,很早就对远程工作有所了解,也读到过网上那些成功的独立开发者的事迹。他们或是在沙滩海边或者在山野林间,打开笔记本配着咖啡工作。没有 KPI 的压力、没有 996 的疲劳更没有 35 岁的优化,有的事可以平衡工作和生活的权力以及自由的状态。这便是我脑海中,关于数字游民的那层玫瑰色的滤镜。

我带着这份混杂着好奇与向往的滤镜,果断地让老婆报名。然后踏上了前往计家墩的旅程,想要亲眼看看那“理想中”的生活。

二、初见:理想村,是理想还是现实?

当大巴驶入这个号称“理想村”的地方,眼前的景象却与我想象中的“村落”大相径庭。干净的路面,充满设计感的现代建筑,或许是因为紧邻上海,又或许是新农村建设的成果,这里反而呈现出一种精致的现代感。

村子不大,却坐落着四五家咖啡店和饭店,基础设施相当齐全。以翻修过的村民活动中心为核心,你可以在村里的小河上划船,可以借一辆单车环村骑行,甚至可以在村子外围坐上小火车绕村一周。

这里的一切,似乎都在模糊着城市与乡村的边界。只有当风从田野上吹来,那股夹杂着泥土芳香的气息,才真切地提醒着我:这里,是城市之外。这第一印象,让我对数字游民田园牧歌般的生活,产生了第一个问号。

对话:两种人生,一种选择

如果说计家墩的建筑是它的骨架,那么在这里生活的人,则是它的灵魂。在这次短暂的旅程中,两位主理人——小和姐与天乐姐,给我留下了截然不同的深刻印象。

小和姐是餐厅“小和小料”的老板,一个从温州来到这里的“新村民”。她的身上有一种洗尽铅华的平和感。她说,乡村生活帮她做了许多“减法”,让她得以卸下城市里的种种身份与面具,重新找回了那个藏在心底的、孩童般的自己。对她而言,经营餐厅和服装店,不是一门生意,而是融入骨血的生活本身。她代表了许多人向往的那一面:逃离喧嚣,回归本真,将日子过成诗。

与小和姐的随性不同,“光之营”的经营者天乐姐,则展现了另一种截然不同的气质。她是一位建筑师,“光之营”的每一寸空间都由她亲手设计,像一座严谨而又充满生机的“乡村学校”。她坦诚地告诉我,乡村很难留住年轻人,运营也并非一帆风顺。但她依旧选择坚守。“你看那些植物,”她指着窗外说,“它们不会因为外界的纷扰就改变自己的生长周期。做事情也是一样,坚持下去,自有它的定数。”她的理性与坚持,为田园牧歌的理想,注入了一剂现实的清醒剂。

感性的小和与理性的天乐,像是一枚硬币的两面,共同构成了这个“理想村”的完整形象。她们选择了同一种生活方式——扎根乡村,但通往这条路的起点和心境却截然不同。一个是在做减法,寻找内心的平和;一个是在做加法,用自己的专业和理念,为乡村的未来探索一种可能性。她们的故事,让那个悬在我心头的问号,变得复杂和清晰:我们向往的,究竟是小和姐那样的生活,还是天乐姐那样的坚守?

带着这份对“理想生活”的复杂想法,我期待着下午的分享会能给出答案。然而,我未曾预料到,等待我的是一场更为彻底的颠覆。

高潮:当滤镜碎裂之后

下午的分享会,是这次旅行的最高潮。周莫,一位《全景式数字游民洞察报告》的项目负责人,用冷静的数据和真实的案例,将我脑海中那层玫瑰色的滤镜敲得粉碎。

真相一:健康,是那张打分表上最残酷的“第一位”

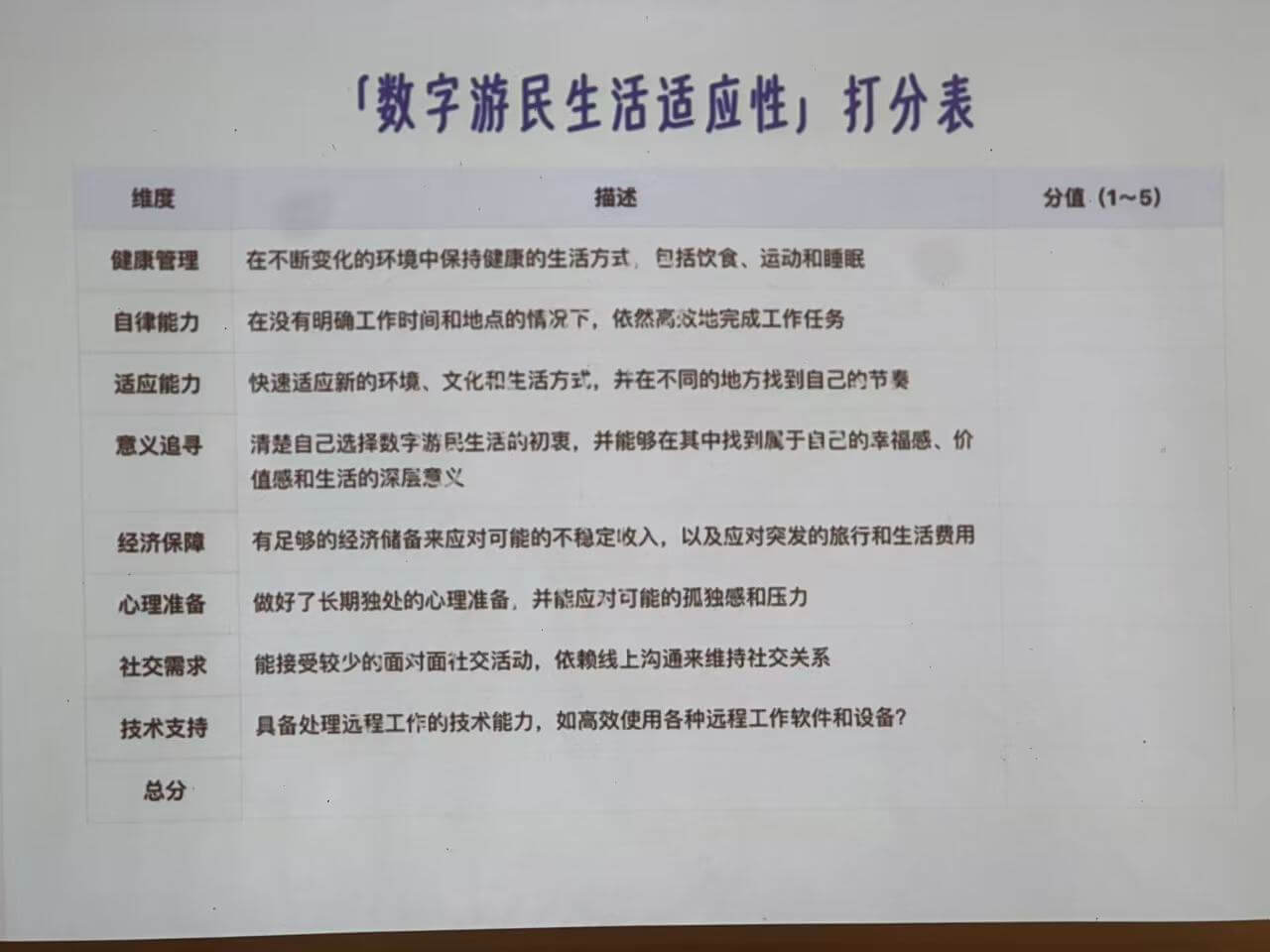

分享会以一张“数字游民适应性打分表”开场。出乎所有人意料,排在第一位的不是技能,不是收入,而是“健康管理”。脱离了公司的庇护,社保、医保这些曾经看似遥远的问题,瞬间变得无比现实。

周莫坦言,大部分数字游民选择不缴纳社保。这第一个真相就如同一记重拳,击碎了“诗与远方”的浪漫想象——任何自由,都必须建立在坚实的现实基础之上。

可以尝试做一下,26 分以下的说明你还不适合。

真相二:自由的代价,是钢铁般的自律

接着,周莫让我们猜她的作息时间。8点起床,24点休息,中间穿插8小时工作。

接着,周莫让我们猜她的作息时间。8点起床,24点休息,中间穿插8小时工作。

她的朋友,另一位数字游民,7点起床,22点休息,也要工作7小时。

加班、熬夜在赶项目时更是家常便饭。我原以为的“轻松自由”,在她的报告里变成了排得满满日程表和不亚于 996 的工作时长。

原来,没有了外界的约束,你需要的不是放纵,而是更强大的自律,是对自己目标坚定不移的执行力。

真相三:你不是在工作,你是在经营一家“公司”

关于收入,周莫的话更加一针见血。她强调,数字游民需要打造自己的个人 IP,你本人就是一家公司。这意味着,除了要有过硬的专业能力,你更需要被市场看到和认可。

在 IP 建立起来之前,你必须放下身段,主动去争取每一个微小的机会。“机会其实很多,摆在眼前,但是你需要自己去争取”,她总结道。这彻底颠覆了我对“自由职业”的认知,原来这背后是创业者般的艰辛。对于毫无工作经验的“小白”来说,这条路几乎走不通。

真相四:从直面自我到人生OKR

在连续抛出三个残酷真相,让现场气氛变得有些凝重之后,分享会的下半场,主题转向了“人生使用说明书”。这恰恰是滤镜碎裂后,最关键的一环:向内看,寻找自己的驱动力。

周莫引导我们写下“人生四宫格”——触动的瞬间、想做的事、擅长与不擅长。这个简单的练习,却需要极大的勇气才能直面真实的自己。而认识自己,恰恰是成为数字游民最重要的特质。

随后,她让我们写下“未来五年理想生活”的具体样貌,并为其制定行动计划、衡量标准和截止日期。这套方法,像极了为人生制定的OKR。

“想象一下,5年后的今天,你理想中的一天是怎么样的?”

这个问题如同一颗石子投入我平静的内心。周莫分享了她自己的故事:抓住机会在国际数字游民大会上分享中国社区的生态,推动项目落地……那些曾经写在纸上的理想生活,就在这一次次主动出击中,不知不觉地实现了。

此刻,我豁然开朗。无论是天乐姐的“万物皆有时”,还是周莫的“人生OKR”,都在说明同一个道理:当一个人清晰地知道自己要去哪里,并开始行动时,整个宇宙都会为你让路。

冲动的“说走就走”换不来理想生活,滤镜碎裂的意义,不是结束,而是开始——是告别不切实际的幻想,真正踏上构建自己理想生活之旅的起点。

五、尾声:摘下滤镜,然后呢?

旅程结束,回望计家墩,我摘下了那层关于数字游民的玫瑰色滤镜。

我看到了一个更真实、也更值得尊敬的群体。他们不是活在神话里,是在用自己的方式,脚踏实地地探索着生活的另一种可能性。

这次经历让我明白,【数字游民】与【打工牛马】并非对立的两极,它们都只是一种生活方式的标签。真正重要的,不是我们选择了哪条路,而是我们是否对自己有清晰的认识,是否在持续打造和积累自己的核心能力。

重要的不是身在何方,而是心向何处。

那么,看完了他们的故事,你又将如何规划自己的生活方式呢?

计家墩的大头鹅